Blogs

2025.11.01

木の硬さ、きになる? -木材強度評価器のお話-

今回は、これまでご紹介してきたデジタル水準器とは少し趣向を変えて、木材に関するお話をしたいと思います。

皆さんは「木」と聞いて、どのようなものを思い浮かべるでしょうか。自然の中では山や森林、仕事の現場では伐採や製材、そして日常生活では木造の建物や公園の遊具などが思い浮かぶのではないでしょうか。

ここ最近では、環境への配慮ということで、カーボンニュートラル(CO₂の排出量と吸収量を同じにする動き)と呼ばれる脱炭素への動きが注目を集めています。

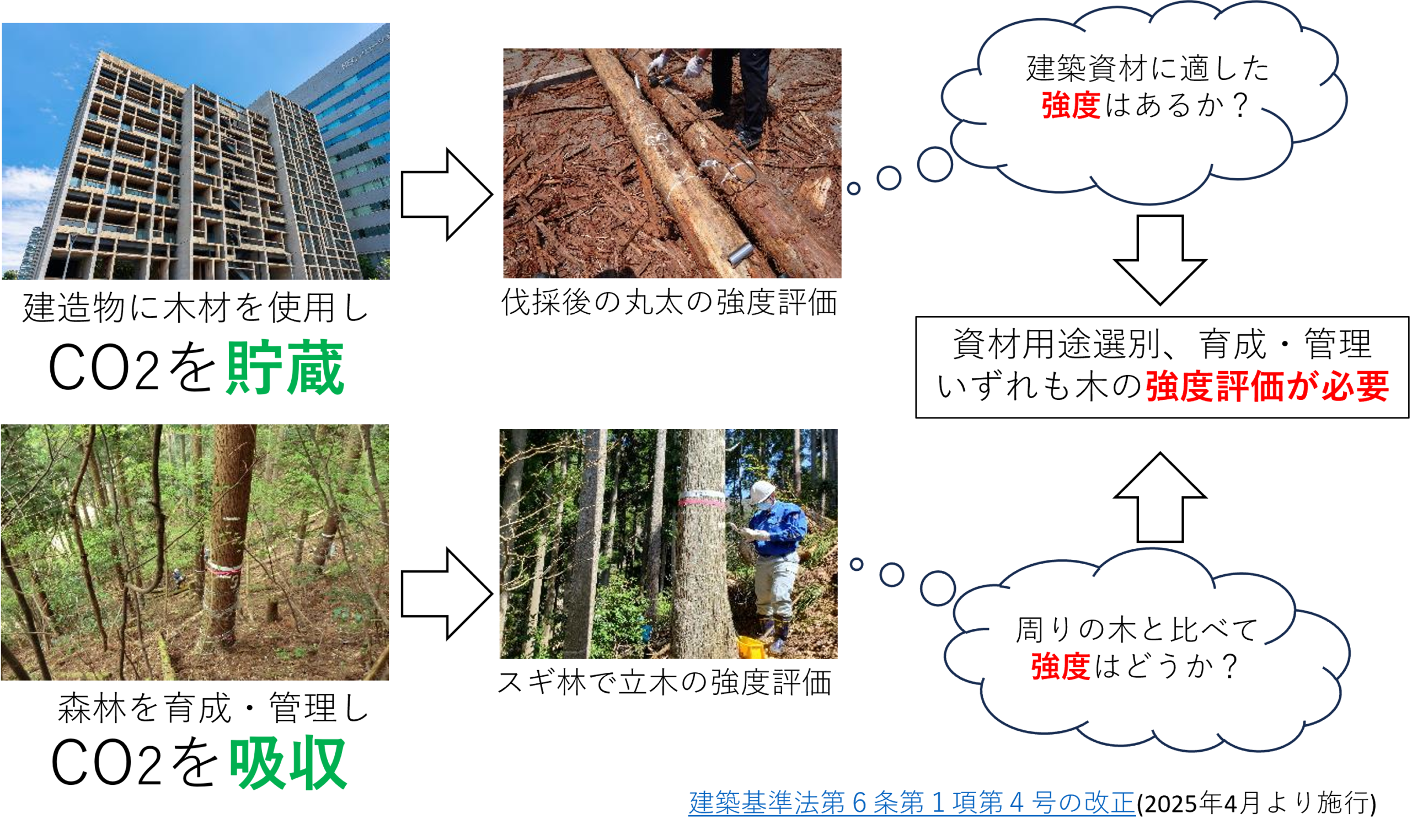

その取り組みの一環として、建造物への木材の使用、森林の育成、管理などがあります。建造物に木材を使用することでCO₂を建造物にとどめておくことができ、森林の育成、管理によりCO₂吸収に繋がります。建造物に使用する木材はもちろん強度が高い(硬い)ものを選びます。森林の育成や管理の現場でも、木の成長度合を評価する指標のひとつとして「強度(硬さ)」が重視されています。つまり、木の硬さを調べる=木材の強度評価 に対するニーズが高まってきているのです。

弊社では、現在、木材の強度を評価するハンディタイプの計測器の開発を進めております。この開発は、2016年から5年間、農林水産省の研究プロジェクトにて、弊社含め5機関で協力し、木材の強度を自動判定し、高品質な木材生産を可能にする林業機械の開発に携わったことが始まりです。弊社はこの林業機械のヘッド部分(ハーベスタ。オレンジ色の部分)に木材の強度を評価する計測器を搭載することを担当していました。

木材の強度はどのようにして求められるかについてですが、木材の強度は「ヤング係数」で表すことができ、これは木材中を伝わる音の速さ(音速)と密度から、次の関係式により算出されます。

弊社の計測器は、圧電素子を用いたセンサを木材に設置して信号(音波)を送受信し、その伝播時間を測定しております。センサ間距離を測ってからセンサを設置しますので、信号の伝播距離も分かります。距離を時間で割ることで木材内を通る速度(音速)が求められるので、そのような計算も計測器内で行い、画面に表示するようにしています。また、強度(ヤング率)については密度の情報が必要になるのですが、実測値もしくは代表値(推定値)を計測器に入力することで、計算結果として表示するようにしています。

現在も開発を進めている段階ですが、現時点での仕様案を以下に示します。

さて、ここまで木材強度評価器についてお話ししてきましたが、いかがだったでしょうか? 本記事が、皆さんの木材や環境への関心を深めるきっかけとなれば幸いです。